当院では、日本消化器学会認定専門医が

消化器の病気の早期発見・治療に努めています。

腹痛や嘔吐、下痢、便秘など胃腸の調子が悪い時は気軽にご相談ください。

消化器内科では、主に食道や胃、腸などの消化管、およびそれに連なる胆のう、すい臓など、広く消化器領域の疾患の診断と治療を行っております。

問診および診察を十分に行った上で、必要があれば、各種検査(血液、腹部エコー、胃カメラ、大腸カメラなど)を組み合わせ、診断と治療にあたります。

こんな症状は、早めにご相談ください。

- おなかの調子が悪い

- 胃が痛い

- 胸焼けがする

- 胃もたれがする

- 吐き気がする

- 食後、背中が痛くなる

- 便秘がち

- 下痢を繰り返す

- 血便が出た

- 体が黄色くなった

- 食欲が無い

- 急に体重が減った

- 顔色が悪いと言われる

- 会社や市町村などの健(検)診で胃腸の再検査を勧められた

- 胃がんや大腸がんなどの消化器がんが心配

- など

- 消化器内科の主な対象疾患

- 逆流性食道炎、胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、ヘリコバクター・ピロリ菌感染症、胃ポリープ、胃がん、潰瘍性大腸炎、クローン病、大腸がん、慢性便秘症、感染性胃腸炎、過敏性腸症候群、機能性消化管障害、胆のう炎、膵炎、膵がん など

逆流性食道炎

逆流性食道炎とは胃酸が口の方に逆流し、食道にただれ(びらん)や潰瘍を作ってしまう状態です。もともと胃酸は食事と同じように胃から十二指腸に流れるのですが、食道と胃の境界にある下部食道括約筋の機能が弱ってしまうことが主な原因です。主な症状は胸焼け、呑酸(口の中が酸っぱい)ですが、内視鏡で実際に食道の炎症が見られる場合には「逆流性食道炎」、内視鏡では炎症が見つからないものの症状だけがあるものを「非びらん性胃食道逆流症」と診断されますが、これらをまとめて「胃食道逆流症」と呼んでいます。逆流性食道炎と食道がんの直接の関係は言われていませんが、食道炎治る過程で食道の粘膜が胃に似た粘膜に置き換わる「バレット食道」になることがあります。「バレット食道」自体は生命に関わりませんが、「食道腺がん」のリスクになります。このため定期的な胃カメラによる定期検査が必要になります。

原因

下部食道括約筋の機能低下

食道から胃に入った食事が口のほうに返ってこないように食道と胃の境界には下部食道括約筋という筋肉があり、「逆流防止弁」の役割をしています。この筋肉の機能が弱ってしまうと「逆流防止弁」の機能がうまく機能しなくなり、胃酸が食道に逆流しやすくなります。

胃酸の濃度上昇

脂っぽい食事、アルコール、コーヒー、ストレスの多い生活などで胃酸の濃度が上昇します。ピロリ菌の感染率の低下に伴って胃酸がしっかり出すことができる、健康な胃を持つ方が多くなり、成人の10-20%の方が逆流性食道炎を持っていると言われています(ピロリ菌は胃酸の分泌を抑えます)。

腹圧の上昇

肥満、妊娠、前屈みの姿勢のかたは、お腹の中の圧力が高くなりやすく胃が膨らみにくくなルため、胃の内容物とともに胃酸が逆流しやすくなります。

症状 胸焼け、呑酸、喉の違和感、声枯れなど

命には関わらないのですが、煩わしい胸の辺りの違和感が、食事を楽しめない、眠りが浅いなどがQOL(生活の質)を低下させたり、さらには生産性も低下するという研究結果もあります。治療を開始するといかに不快感が強かったかを実感される方もたくさんいらっしゃいます。

検査

胃カメラ検査

食道の炎症の有無、程度を確認します。問診で「胃食道逆流症」の診断はできますが、食道がんの合併がないこと、胃カメラ検査はぜひお勧めします。

当院の胃カメラは鼻からの検査が可能で、また、ご希望によっては鎮静剤を使うこともできます。また、特殊光(BLI)での観察により食道がんのより精度の高い検査が可能となっております。

24時間pHモニタリング検査

細い管を鼻から胃に入れて、そのまま長時間にわたり食道や胃のなかのpHを確認します。この検査で食道にどれくらい胃酸が逆流しているのか、逆流しやすい時間などが確認できます。

問診

症状、食習慣・生活習慣、既往歴などを詳しくお伺いすることにより、診断がつくとともに治療によってどれくらい症状が改善しているかが確認できます。

治療

治療の中心は1. 胃酸を抑制すること、2. 胃の拡張をできるだけ抑えることです。

生活習慣の改善

- 脂肪・アルコール・カフェインを控える、禁煙、適度な食事量など食習慣の改善や、食後しばらく横にならないなど

- 脂っぽいもの、アルコール、コーヒーなどの食事を避ける

- ダイエット、前屈みの姿勢などを避ける

薬物療法

食道炎の主たる原因である胃酸の分泌を抑える薬を飲みます。さらに食事を速やかに胃から排出するように消化管運動改善薬、あるいは漢方などを使う場合もあります。いずれの薬も、途中で中断すると再発を起こすことが多い病気のため医師と相談しながら調節してください。

内視鏡治療、外科治療

治療で効果が少ない方、バレット食道や高度の食道炎を合併する方巨大な食道裂孔ヘルニアによる出血、嚥下障害など合併症がある方などで行われます。

最近では腹腔鏡を用いた手術が主流となり、また場合によっては胃カメラを用いた治療も行われています。

高度医療機関での治療であり、必要であれば当院よりご紹介させていただきます。

患者さんに一言

逆流性食道炎の患者さんは、食事の欧米化に加え、ピロリ菌の感染が少なくなったこと増加の一途を辿っています。急に症状がひどくなった方を除くと、気づきにくい病気でもあります。「何となく胸の辺りが不快だ」でも「受診するほどでもない」と思っている方も、治療で劇的によくなる方も沢山いらっしゃいます。お気軽にご相談ください。

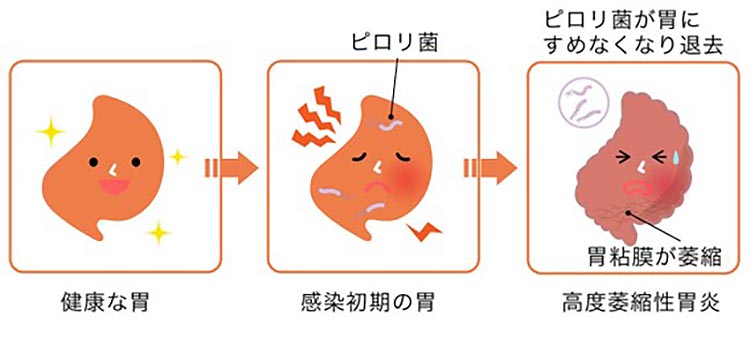

慢性胃炎(萎縮性胃炎)

慢性胃炎とは長期間にわたり胃の粘膜に炎症が続いている状態です。多くの場合ヘリコバクター・ピロリ菌の感染が原因です。ピロリ菌は治療しないと何十年もの間感染が続きます。感染による胃炎によって徐々に胃の粘膜が薄く痩せてしまう萎縮性胃炎という状態になります。さらに萎縮が進行すると、胃粘膜が腸粘膜に似たものに置き換わってしまうことがあり、これを腸上皮化生(ちょうじょうひかせい)と言います。このような胃粘膜の萎縮と腸上皮化生が慢性胃炎の本体です。萎縮性胃炎、腸上皮化生ともに胃がんのリスクと言われています。

- ピロリ菌感染

- 萎縮性胃炎、腸上皮化生

- 胃がん

以上の流れを止めるため、早期治療が大切です。

症状 胃のあたりの不快感、痛み、胃もたれ、食指不振など

慢性胃炎特有なものはなく、胃潰瘍や、胃がんでも同じ症状のこともあります。症状と萎縮の程度は必ずしも一致せず、非常に軽い胃炎でも症状が強いこともあれば、萎縮が進んでいても無症状の方もいらっしゃいます。

検査

胃カメラ検査

胃炎の炎症の有無、程度、また、胃十二指腸潰瘍、胃がんがないことを確認します。萎縮とは胃の粘膜が薄くなっている状態で、光沢がなくなり、ざらざらした表面で、下の血管が透けて見えるようになります。萎縮は胃の出口の方から始まり、徐々に口のほうに広がっていきます。最近では特殊光を使い萎縮の程度をさらに明瞭に確認することができるようになっています。

胃部レントゲン検査

お馴染みのバリウム検査です。造影剤(バリウム)を飲み、上腹部にレントゲンを照射し、食道から胃、十二指腸まで観察します。萎縮性胃炎では胃の表面に細かい凹凸が広がっているのが特徴です。以上がある場合には胃カメラで精密検査することが一般的です。

ピロリ菌検査

慢性胃炎(萎縮性胃炎)の原因のほとんどはピロリ菌感染によるものです。ピロリ菌の確認のために様々な方法があります。

治療

まずピロリ菌の治療を行います。治療後も胃がんのリスクは残るため定期的な胃カメラをお勧めしております。

患者さんに一言

慢性胃炎はピロリ菌の感染が主な原因です。胃の不調だけでなく、胃がんにも深く関係する病気だけに検診などで異常を指摘された時にはすぐに医療機関に相談してください。

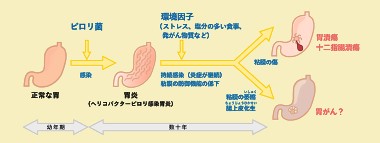

ピロリ菌

ピロリ菌とは、胃に生息する細菌です。胃には胃酸があり、細菌などが棲みつくことはできないと考えられていましたが、ピロリ菌は「ウレアーゼ」という特殊な酵素でアンモニアを作る力があり、胃酸を中和することで胃の中で生存することが可能です。西オーストラリア大学のウォーレン先生、マーシャル先生により発見されました。

ヘリコ「らせん」、バクター「バクテリア(細菌)」、ピロリ「ピロルス(幽門、胃の出口)」と言う意味で名付けられました。

感染経路、感染率

ピロリ菌の感染経路はまだはっきりとしていませんが、口→口あるいは糞→口の「経口感染」であると考えられています。

井戸水など下水道の未整備によるものや口移しの食事などが疑われます。

ピロリ菌が慢性的に感染するのは大体5歳以下、また、8割程度が家族内感染と言われています。

幼年期に衛生環境が良くなかった年代に感染している人が多く、環境の整った現代では、10-30歳代では10%程度、50歳を超えると40-60%程度と高くなります。

症状

ピロリ菌に感染すると、免疫反応により胃炎が起こります。除菌しない限り、胃の中にすみ続け慢性炎症が続きます。「慢性胃炎」となると、胃の粘膜を防御する力が弱まりストレス、アルコール、不規則な生活などで胃潰瘍、十二指腸潰瘍などになります。慢性胃炎が長期間続くと胃の粘膜がうすくやせてしまう「萎縮」が進み「萎縮性胃炎」という状態になります。「萎縮性胃炎」になると、消化液が十分分泌されず、食欲不振や、胃もたれの症状があらわれることがあります。

慢性胃炎

ピロリ菌に感染すると免疫反応で、胃炎が起こります。ピロリ菌の治療しない限り胃炎が続き「慢性胃炎(ピロリ菌感染胃炎)」となります。

萎縮性胃炎

慢性胃炎が長期間続くと胃の粘膜の粘液を出したり、胃酸を分泌したりする組織が少なくなり、うすくやせてしまう「萎縮」が進み「萎縮性胃炎」という状態になります。

胃十二指腸潰瘍

胃や十二指腸の粘膜が深く傷ついてえぐられた状態のことです。

ピロリ菌感染後、「慢性胃炎」の状態になりると胃の粘膜を防御する力が弱まります。この状態に、ストレス、アルコール、不規則な生活、痛み止めなどの薬などが加わる事で胃潰瘍、十二指腸潰瘍などになります。

胃がん

ピロリ菌による慢性胃炎の結果、「萎縮性胃炎」、胃の粘膜が、腸の粘膜に似た組織になる「腸上皮化生」となりがん化すると言われています。ピロリ菌感染はWHOも認定している確実な発癌因子です。これはタバコ、アスベストと同じ分類です。

ピロリ菌が原因の病気 詳しくはこちら

合併症

胃MALTリンパ腫

胃にできる悪性リンパ腫の一種です。80〜90%がピロリ菌が原因と言われています。

免疫性(特発性)血小板減少性(ITP)

他の明らかな病気や服薬がないにも関わらず、血小板数が減少し、出血しやすくなる病気です。ピロリ菌の治療で約50%の患者さんに改善が見られます。

鉄欠乏性貧血

消化管出血、婦人科疾患、鉄吸収障害などがない患者さんに、ピロリ菌の治療で改善が報告されています。

診断

ピロリ菌の確認には、内視鏡を使う方法と使わない方法があります。

※保険適用でピロリ菌の確認及び除菌を行う場合は、まず、胃カメラ検査を受け、「慢性胃炎」、「萎縮性胃炎」があることを確認する必要があります。

内視鏡を使わない検査

尿素呼気試験法

診断薬を飲んで、服用前後の呼気を集めて診断する検査です。簡単に行える精度の高い診断法で、主流の検査法のひとつです。ピロリ菌はウレアーゼという酵素を持っています。この酵素反応を利用し、薬に反応するかを確認します。薬を飲んで20分後に専用のバックに息を吹き込んでもらうだけの、簡単に行える精度の高い診断法です。除菌治療でピロリ菌がかん前に亡くなっているか確認するのに主に使われる検査法です。

抗体測定

血液中や尿中のピロリ菌に対する抗体(体の中の反応物質)を測定します。血液検査なので簡単に行えるため、市民検診でも行われますが、除菌を行い完治した方も陽性に判定されることがあります。

糞便中抗原測定

便中のピロリ菌の抗原を調べる方法です。

内視鏡を使う検査

内視鏡を使った検査は、胃の粘膜を採取して検査を行います。採取の部分がほんの一部のため偽陰性(本来は陽性なのに、結果は陰性と判断されてしまうこと)になることがあるという問題もあります。

迅速ウレアーゼ試験

ピロリ菌はウレアーゼという酵素を持っています。この酵素の有無を確認しますが、取った組織をそのまま検査薬に入れるだけなのですぐに結果がわかるという利点があります。

培養法

採取した粘膜からピロリ菌が増えやすい環境におき、5-7日後に存在の有無を確認します。

組織鏡検法

胃の粘膜を顕微鏡で見て確認します。その際ピロリ菌がわかりやすいように特殊な染色を行います。

治療

2種類の抗生物質と胃酸分泌抑制薬を内服していただきます。この3種類の薬を1週間内服することで約9割の方は除菌に成功すると報告されています。次に内服の1-2ヶ月後に尿素呼気試験を行い除菌判定します。

除菌ができていない場合は別の抗生物質を使って2回目の除菌を行います。

ピロリ菌の検査と除菌治療 詳しくはこちら

患者さんに一言

ピロリ菌に感染したからといって、胃がんや潰瘍を必ず発症するわけではありません。ですが、ピロリ菌感染した方は慢性的な胃炎をおこし、粘膜を防御する力が弱まり癌発生のリスクが高くなります。除菌が成功しても胃がんの発生は低下するもののゼロにはなりません。このため1年に一回の胃カメラをお勧めいたします。かわいい名前ですが侮ってはいけません。検査と治療で健康な胃を守りましょう。

胃がん

胃がんは、胃の壁の内側にある粘膜内の細胞が、何らかの原因でがん細胞に変化する病気です。日本人が最もかかりやすいがんの一つです。ヘリコバクター・ピロリ菌が主な原因とされています。幸いピロリ菌の検査、除菌治療を受ける人が増加していることから、胃がんの死亡数は減少傾向にあります。ただ、除菌治療後も胃がんのリスクは残るため定期的な胃カメラ検査が必要です。

胃がんの患者数

胃がんの患者数はやや減少傾向ではありますが、毎年12万人を超える方々が病気を発症され、4万人以上のかたが亡くなっています。男性の多いがんで50歳以降に徐々に患者さんが増え始め年齢とともに増加します。減少傾向である原因は、胃がんとは密接に関係している「ピロリ菌」の治療が全国で行われている事です。

胃がんの原因

胃がんの発生には「ピロリ菌」が深く関係しています。上下水道などの未整備や口移しの食事など生活習慣により小児期より感染し、慢性的な胃炎を引き起こすことで胃がんを発生るすと考えられています。

ピロリ菌感染

- 塩分の多い食事

- 野菜、果物の摂取不足、

- 喫煙

- 過度の飲酒

- ストレス

症状

胃がんの初期には症状が出ることはほとんどありません。このため早期発見には定期検査が必要になります。進行した場合にはみぞおちの痛み、不快感、胸焼け、食指不振があります。お腹の症状がないのに体重が減るだけが症状のこともあります。出血がある時には真っ黒な便(タール便)が出たり、吐血したりすることもあります。

- みぞおちの痛み、不快感

- 胸焼け

- 食指不振

- 体重が減少

- タール便

- 吐血

検査

胃カメラ検査

食事を中止していただき、胃の中を空っぽにして、鼻、口から細い内視鏡を入れて食道から十二指腸にかけて観察します。胃がんは様々な見え方をしますので生検(細胞の検査)で必ず確認を行います。胃がんが疑われた場合には治療を行う上で重要な因子である、深さ、広がりも確認します。詳しく検査するため青い色素や、特殊光を使うこともあります。

胃部レントゲン検査

お馴染みのバリウム検査です。造影剤(バリウム)を飲み、上腹部にレントゲンを照射し、食道から胃、十二指腸まで観察します。早期胃がんなど表面の変化が少ないものはなかなか見つかりにくいという弱点もありますが、大きい病変では胃の部位がはっきりわかるという強みもあります。生検での最終診断ができないため、検診で異常を言われた場合には胃カメラで精密検査することが一般的です。

採血 貧血の有無、腫瘍マーカー(CEA、CA19-9)などを確認します。

治療 早期に発見すれば胃カメラを使った治療が可能です。早期胃がんの予後はとても良く、完全にがんを切除できた場合、治癒率は9割を超えます。ある程度進行し、粘膜の深い場所までがんが広がった場合には手術となりますが、最近では腹腔鏡での治療が主流となっており、傷口が小さく、早期の退院が可能なケースが多くなっています。更に進行すると肝臓、肺など遠隔転移をするため抗がん剤治療を加えた治療が必要になります。

内視鏡治療(ESD)

内視鏡の先端から高周波ナイフを使って病変を削ぎ落としていく手術です。従来のスネア(金属の輪)を使う治療に比べ、部位、大きさなどに関わらず治療できる利点があります。

適応は、早期胃がんのうち①一括切除(病変をのりしろがある状態で一塊で取れる)が可能なもの②リンパ節転移の危険性がないもの です。開腹の必要がないため患者さんの負担が少ないのが最大のメリットです。

外科治療

胃がんが内視鏡治療の適応外で遠隔転移がない場合が対象となります。胃がんがある場所、大きさなどで胃全摘術、幽門側胃切除術、幽門保存胃切除術、噴門側胃切除術などから選択されます。近年では腹腔鏡を用いた手術が中心となっており、傷が小さく体への負担が少なくなっています。

ただし、内視鏡治療と比べると胃を切除したことによる合併症も少ないながら見られます。

小胃症状、体重減少

胃のスペースが無いあるいは少なくなることにより、すぐにお腹がいっぱいになり体重が減ります。 よく噛んで、ゆっくり、そして少しずつ食べましょう。体重が元に戻らなくても、日常生活に問題がなければあまり気にしないでください。

ダンピング症状

胃がない、あるいは小さいことで、食事が速やかに腸に入ってしまうことで、冷や汗、頻脈、動悸、だるさ等を生じます。また、腸内で糖が急速に吸収されてしまうことで高血糖、その後の低血糖をきたすことがあります。

貧血

鉄分やビタミンB12の吸収が悪くなることによって貧血が起ることがあります。

薬物療法

外科治療の後再発予防のために行う場合と、遠隔転移や、再発に対して進行を抑えることを目的にした治療です。最近では様々な薬剤が開発されており、「化学療法(抗がん剤)」、「 分子標的療法」、「がん免疫療法」の3種類があります。薬の組み合わせにより様々なスケジュールがあり副作用のない範囲で治療を行います。

患者さんに一言

胃がんはピロリ菌の発見、除菌治療によって徐々に減少すると予測されています。しかし、いまだに多数の患者さんが罹患、亡くなっている病気でもあります。検診などでリスクを確認すればリスクがわかるだけでなく発生を抑えられるがんでもあります。特に家族さんに胃がんの方、ピロリ菌にかかったことがある方は一度は検査を受けましょう。

大腸がん

大腸がんは食事の欧米化などが原因で、最近非常に多くなっている病気です。大腸がんには、大きく分けて結腸がんと直腸がんの二種類があります。

盲腸からS状結腸までにできるがんを結腸がんと呼び、直腸から肛門までにできるがんを直腸がんと呼びます。両方を合わせて大腸がんと呼びます。どちらも腸の粘膜から発生する悪性の腫瘍です。大腸がんのリスクが高くなる年齢は50代からです。しかし、早期発見・早期治療により完治できる病気でもあります。初期のがんでは症状がないことに加え、大腸がんの80%以上が大腸ポリープを原因であるため定期的な大腸カメラ検査が欠かせません。

大腸がんの患者数

大腸がんの患者数は食生活の変化などにより右肩上がりで、2019年時点で罹患数は15万人以上、2021年時点で死亡数は男性2位、女性で1位です。男性にやや多いがんで、胃がんと比べると若年から発症し、30歳代から発症される方もいらっしゃいます。その後年齢とともに発症率は上がります。

大腸がんの原因

大腸がんの発生は食事、生活習慣が影響していると言われています。日本食が多く、肥満が少なかった時代には少なかったのですが、油物の多い欧米食、また、運動不足などのためメタボリックシンドロームの方が多い現代の生活と深く関与していると考えられています。

- 動物性脂肪が多い食事

- 加工肉(ハム、ベーコン、ソーセージ)の多量摂取

- 野菜、果物の摂取不足

- 喫煙

- 過度の飲酒

- 家族に大腸ポリープ、大腸がんの患者さんがいる

症状 血便、下痢や便秘、便の狭小化、便習慣の変化、腹痛、腹部の張りなど

- 血便

- 腫瘍は増大するためにたくさんの新生血管を作ります。この血管は脆いため長官の運動や便の通過などで容易に出血します。

- 下痢や便秘

- がんのため、大腸の動きが悪なることで便秘をしたり、炎症により腸液が多くなることなどによって逆に下痢の症状がでたりします。

- 便の狭小化

がんが大腸の内側に大きくなっていくことで通り道が狭くなって便が細くなります。

検査

大腸カメラ検査(大腸内視鏡検査)

肛門から内視鏡を挿入し、大腸全体を観察できる検査です。異常があれば細胞の検査や切除が行える検査です。大腸がんの場合、時間経過とともにポリープの一部ががん化するケースが多いのですが、突然大腸の正常粘膜の中にがんができる場合もあり判断が難しい場合もあります。このため当院では拡大内視鏡や、特殊光を使用し病変を詳しく観察、診断し治療につなげます。

注腸検査

バリウムを使った検査ですが、胃の検査と違い、肛門から造影剤(バリウム)と空気を入れてレントゲンを使いながら検査を行います。早期がんなど表面の変化が少ないものはなかなか見つかりにくい、生検、切除ができないという弱点もありますが、大きい病変では大腸のどの部分にあるかがはっきりわかるという強みもあります。注腸検査で異常を言われた場合には大腸カメラで精密検査することが一般的です。

大腸CT検査(CTコロのグラフィ)

大腸に炭酸ガスを入れて大腸を膨らませた状態でCTを撮影し、3次元画像を作って大腸の病気を診断します。大腸内視鏡検査や注腸検査に類似した画像を作り出すこともできます。精度の高い検査にするため、大腸CT検査でも他の大腸検査と同様に下剤が必要になります。

採血

貧血の有無、腫瘍マーカー(CEA、CA19-9)などを確認します。

治療

早期に発見すれば大腸カメラを使った治療が可能です。早期大腸がんの予後はとても良く、完全にがんを切除できた場合、治癒が可能です。ある程度進行し、粘膜の深い場所までがんが広がった場合には手術となりますが、最近では腹腔鏡での治療が主流となっており、傷口が小さく、早期の退院が可能なケースが多くなっています。更に進行すると肝臓、肺など遠隔転移をするため抗がん剤治療を加えた治療が必要になります。

内視鏡治療(内視鏡的粘膜切除術EMR、内視鏡的粘膜下層剥離術ESD)

EMRはスネア(金属の輪)を使い、比較的小さな病変を焼いて切り取る方法です。短時間で治療ができ、安全性も高いのですが大きい病気にはESDを行います。ESDは内視鏡の先端から高周波ナイフを使って病変を削ぎ落としていく手術です。EMRに比べ、部位、大きさなどに関わらず治療できる利点があります。

治療

内視鏡的粘膜切除術(EMR) 食塩水をポリープの下に注射し、スネア(金属の輪)をかけて高周波電流で焼いて切り取る方法です。20mm以上のものはESDを行います。

内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) 内視鏡の先端から高周波ナイフを使って病変を削ぎ落としていく手術です。EMRに比べ、部位、大きさなどに関わらず治療できる利点があります。

適応は、いずれの方法も早期胃がんのうち①一括切除(病変をのりしろがある状態で一塊で取れる)が可能な大きさと部位にあるもの②リンパ節転移の可能性がほとんどない です。開腹の必要がないため患者さんの負担が少ないのが最大のメリットです。

外科治療

大腸がんの外科治療は遠隔転移があっても、転移巣の切除が可能であれば手術を行うことが胃がんと大きく異なるところです。大腸がんがある場所により選択されます。特に直腸には排尿、排便、性機能をコントロールする神経があり、様々な手術方法があります。がんの進行具合によってはがんを根治するためにやむなくこれらの神経を含めて切り取る場合もあります。近年では腹腔鏡を用いた手術が中心となっており、傷が小さく体への負担が少なくなっています。

ただし、胃と比べると細菌が多い部位になるため合併症も少ないながら見られます。

- 縫合不全 腸をつないだ部分がうまくつながらず、内容物がお腹の中に漏れ出てしまう状態です。術後1週間以内、入院中での発生がほとんどです。

- イレウス、腸閉塞 手術後、腸のまひ、癒着などで腸の内容物がうまく通過しないことによります。手術から何年模型化して生じる場合があります。

- 排便障害、排尿障害 直腸がんの手術後起こり、便がスッキリでない、尿が出しにくいという症状が出ます。

薬物療法

外科治療の後再発予防のために行う場合と、遠隔転移や、再発に対して進行を抑えることを目的にした治療です。最近では様々な薬剤が開発されており、「細胞障害性抗がん剤」、「 分子標的療法」、「免疫チェックポイント阻害剤」の3種類があります。これらの薬を単独、または組み合わせて使います。

患者さんに一言

大腸がんは生活習慣の変化に伴い増加の一途を辿っています。また、一部に遺伝性のものもあるため胃がんなどと比べると若年から起こる可能性があるにも関わらず、早期ではほぼ無症状の病気です。一方で、大腸ポリープからできるものが多くがん化する前に予防ができる病気でもあります。このため多くの専門医が40歳台からの大腸カメラ検査を勧めています。以前に比べるとずっと検査は楽になっていますので一度ご相談ください。

感染性胃腸炎

感染性胃腸炎とは、ウイルスや細菌などに感染して発症する胃腸炎のことです。多くの場合、食品や汚染された水などによる感染ですが、人、ペットなどからの接触感染も見られます。夏には細菌性腸炎、冬にはウイルス性腸炎が流行しやすくなります。

水分が全く摂れない、高齢、血便が出ているなどの方は医療機関への受診をお勧めします。

症状

下痢、嘔吐、悪心、腹痛、発熱など

ほとんどは、3~5日で症状は治まってきます。

検査

- 問診

- 最も重要な項目です。疑わしい食事の摂取からの経過時間、同じ食事をとった方に同様の症状がないか、発熱、下痢、吐き気など症状のどれが中心かなどから原因菌あるいはウイルスを推測します。

- 採血

- 発熱、腹痛が強い場合に虫垂炎、憩室炎などとの鑑別や、脱水の程度の確認のため行います。

- 便検査

- 便から原因の細菌を特定するため検査を行います。ただし、多くの場合原因が特定される前に症状が改善するため行うことはあまりありません。

治療

自然治癒傾向が強く、原則対症療法(症状を和らげる治療)です。抗生物質は不要なことがほとんどです。強い下痢止めは腸の動きを悪くしてしまい、腸の内容物の動きが鈍くなってしまうためできるだけ避けます。整腸剤などは腸の中の細菌バランスを回復のため服用をおすすめします。

水分が全く摂れない、高齢の方は点滴などが必要なこともあります。

排泄物によって感染するこのともあり、家族の方は手洗いを含めしっかり注意してください。

患者さんに一言

感染性胃腸炎は急な下痢、腹痛、強い吐き気など起こす辛い病気ですが、重症化することは稀です。基本的な治療は脱水予防です。無理に食事は必要ありませんからカフェインが入っていない水分(スポーツドリンクなどでも大丈夫です)をしっかり飲みましょう。ただし、高齢者や抗がん剤、ステロイドによる治療をされている方は重症化することもあり注意が必要です。

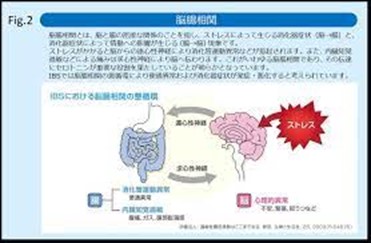

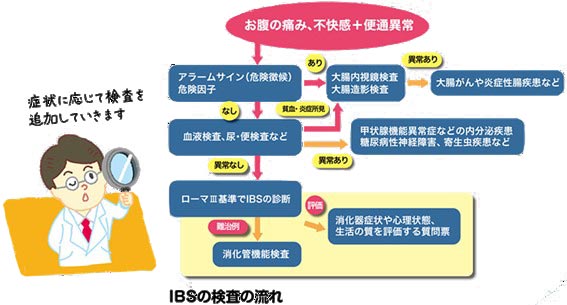

過敏性腸症候群(IBS)

過敏性腸症候群とは主にストレスから、腸が慢性的な機能異常を起こしている状態で、炎症や潰瘍などの器質的な病変を伴わない疾患です。脳と腸は密接な関係にあります(脳腸相関)。脳への不安、ストレスで腸の内臓神経が過敏になり、逆に腸の刺激が脳に伝わり不安感が増す悪循環が過敏性腸症候群の一因と考えられています。症状は不安・緊張などのストレスはもちろん、疲労、暴飲暴食、アルコールの過剰摂取、不規則な生活習慣などで悪化することがあります。

過敏性腸症候群(IBS) 詳しくはこちら

過敏性腸症候群の頻度

日本では10-20%程度の方が罹患されていると言われています。男女比は1:1.6と女性に多い病気です。年齢に関しては50歳未満が最も多く年齢とともに低下する傾向があるようです。

症状

下痢や便秘、腹痛、下腹部の張りなど様々

- 診断にはローマ基準が用いられています。

- 腹痛が、最近3ヶ月の中の1週間につき少なくとも週1回以上生じる。

- かつ以下の2つ以上に該当する

- 排便と症状が関連する(排便後症状が良くなるなど)

排便頻度の変化を伴う(排便に行く頻度が変わる)

便形状の変化を伴う(便の硬さなどが変わる) - 検査

- まずは大腸がんや炎症性腸疾患など他の病気がないことを確認します。特に発熱、関節痛、血便、体重減少、以上な身体的所見(お腹の腫瘤、肛門の腫瘤など)があれば検査は必須です。

- 問診

- お腹の痛み、便の性状はもちろん、発熱、関節痛、血便、体重減少などがないか確認します。

- 採血

- 炎症、貧血があれば炎症性腸疾患、膠原病などが疑われます。甲状腺異常、糖尿病でも便の変化があるので確認しうます。

- 便検査

- 寄生虫などが関係しないことを確認する場合があります。

- 大腸カメラ検査(大腸内視鏡検査)

- 肛門から内視鏡を挿入し、大腸全体を観察できる検査です。症状の原因となる炎症や腫瘍がないことを確認します。大腸ポリープ、炎症性疾患はもちろん、直接の観察が望ましいアミロイドーシス、collagenous colitisなども確認できます。血便、体重減少、大腸がんの家族歴、50歳以上の方は積極的に大腸カメラをお勧めします。

過敏性腸症候群(IBS)ガイドライン 詳しくはこちら

治療

食事療法、運動療法を中心とした生活習慣改善と内服治療です。

生活習慣改善

食事療法では低FODMAP食の有効性が示されています。FODMAPとはfermentable(発酵性の糖質), oligosaccharides(オリゴ糖), disaccharides(二糖類), monosaccharides(単糖類) and polyols(ポリオール)などの糖類を控える食事療法です。体にいいと言われるものが多いのですが、腸が過敏になったり、腸内のガスが多くなったりするとも言われます。その他暴飲暴食をしない、アルコールを控えることや、ストレスの軽減、規則正しい生活、適度な運動などです。

薬物療法

第一段階ではまずプロバイオティクス(善玉菌を含む整腸剤など)を服用していただきます。その後下痢が中心であれば 5-HT3拮抗薬、便秘が中心であれば 粘膜上皮機能変容薬、高分子重合体など、食物アレルギーの可能性が高ければ抗アレルギー薬を考えます。第二段階では 三環系抗うつ薬、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)などの抗うつ薬、あるいは漢方薬を使うこともあります。

患者さんに一言

過敏性腸症候群は若年者に多い病気です。幸い命には関わらない病気ですが、学校、仕事など日常生活に支障が出てしまう悩ましい病気です。以前に比べ便秘薬を中心に様々な内服薬も使用できるようになっており、治療により生活の質(QOL)が改善することが期待できます。長期間悩んでいる方こそ一度ご相談ください。

潰瘍性大腸炎

潰瘍性大腸炎は、原因ははっきりしませんが、大腸の粘膜などに炎症やただれ、潰瘍ができる病気です。完治が難しく、長期間の治療が必要になるため厚労省の特定疾患の難病として認定されています。炎症は肛門から口側に連続していることが特徴です。10代後半から30代半ばの比較的若年層でかかることが多く、また症状は一時的に治っても(寛解)また再発(再燃)を繰り返すことが多い病気です。ただし、最近は免疫調節薬、抗TNFα受容体拮抗薬など多数の薬剤を使用することができるようになり、多くの患者さんが症状のない、あるいは少ない状態で日常生活を送れるようになってきています。

潰瘍性大腸炎の患者数

厚生省の調査では22万人と報告されています。アメリカ、ヨーロッパが中心の病気と考えられていましたが、日本では1970年以降増加傾向が続いている病気です。

男女差はなく、10代後半から30代の比較的若年層が中心ですが、最近では40歳以降でも発症する方が多くなっています。

病変範囲による分類

病変範囲により治療薬が少し変わります。

- 直腸炎型 病変が直腸に限局しているタイプです。内服薬などに加え、直腸だけに薬が届く坐薬による治療が有効です。

- 左側大腸炎型 脾弯曲部よりも肛門に限局しているタイプです。

- 全大腸型 脾弯曲部を超えて口側に広がっているタイプです。その他のタイプに比べ治療がやや困難で坐薬、注腸などによる局所製剤だけでの治療は行いません。

症状

腸管の症状以外にも、腸管外合併症も見られる場合があります

腸管病変

主な症状は血便、腹痛、下痢です。血便は少量から、便器が真っ赤になるくらいの大量な状態まであります。出血後排便までの時間により、真っ赤な状態から赤黒い状態まであります。粘膜の炎症やお腹の動きの異常のため頻繁に腹痛が起こます。また、炎症による滲出液や、水分の吸収不良もあり1日に10-20回以上の下痢をすることもあります。重症になると貧血や、高熱・吐き気・嘔吐、倦怠感、体重減少などなどの全身症状に至ります。頻度は稀ですが、中毒性巨大結腸症と言って結腸特に横行結腸の著明な拡張を起こした状態もあり、緊急手術の適応です。その他、炎症で腸に穴が空いてしまう大腸穿孔、炎症後の瘢痕による狭窄なども起こります。

腸管外合併症

大腸以外にも皮膚、関節、目などに症状が起こる場合があります。

関節炎

最も多い腸管外合併症で、関節痛は約40-50%、関節炎は約10-20%に発生します。合併症で腸管病変の悪化と同時に起こることが多いと言われています。関節リウマチとは異なり骨の破壊はきたしません。

皮膚・粘膜病変

約15%に合併します。主なものは結節性紅斑や壊疽性膿皮症、アフタ性口内炎などが挙げられます。基本的に病勢と相関するため、潰瘍性大腸炎のコントロールが基本となります。

原発性硬化性胆管炎(PSC) 原因不明の肝臓の内外の胆管炎により胆管狭窄をきたす病気です。特徴的な症状はありませんが、採血で肝障害や腹部の画像検査で胆管異常があれば精密検査が必要です。

検査

採血

炎症、貧血の程度、栄養状態に加え腸管外病変である肝障害などの確認も行います。便検査 治療中、粘膜は荒れているものの症状がない場合があります。大腸カメラが最も正確なのですが、患者さんの負担もあり頻繁には行えません。その場合には便の中の白血球(炎症で腸管に出てくる)成分であるカルプロテクチンを測定します。この数値が高ければ治療が不十分と考えられます。

大腸カメラ

最も正確な診断方法です。潰瘍性大腸炎の範囲、程度が正確に確認できます。粘膜の一部を採取して顕微鏡で検査を行う「生検」も行えるため、診断時には必須の検査です。治療中にも症状は良くなっているのはもちろん、大腸カメラでもしっかり治療ができているか(内視鏡治癒)が確認できます。また、潰瘍性大腸炎を長期間患っていると大腸がんを合併することもあるため、発癌がないことの確認も同時に行います。

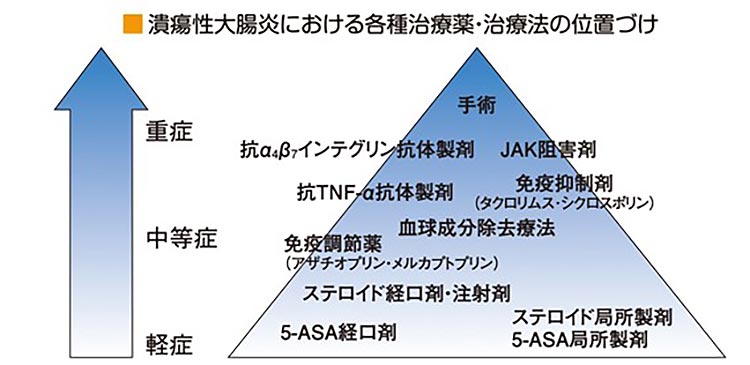

治療

潰瘍性大腸炎の基本となる治療薬は5-アミノサリチル酸製剤(5-ASA製剤)です。その他の薬剤は様々ありますが、重症度や病変の範囲、副作用などから判断します。

5-アミノサリチル酸製剤(5-ASA製剤) 基本的な薬剤で、副作用が少なく使用でき、内服薬、注腸剤、坐剤など様々な形状で使用されます。粘膜に直接触れることで作用するため、経口薬では大腸で溶け出すように特殊なコーテングが施してあります。

ステロイド製剤

強力な抗炎症効果を持つため寛解導入(症状がおさまること) のために用いられます。 効果は強力ですが、様々な副作用もあり、また、再燃予防の効果は無いため、長期に用いられる事は基本的にありません。内服薬、注射剤のほか、注腸剤、坐剤、注腸フォーム剤など様々な形状があります。

免疫調節薬

寛解導入療法で使用したステロイドの減量・中止で再燃した場合に用います。

生物学的製剤(抗TNFα抗体製剤、抗α4β7インテグリン抗体製剤、抗IL-12/23阻害薬)

)、TNFα抗体製剤

5-ASA、ステロイド治療で効果不十分な場合など難治性の潰瘍性大腸炎の患者さんに用いる薬剤です。寛解導入に使用し、効果があった場合には継続投与し寛解維持を行います。

血球成分除去療法

潰瘍性大腸炎の要因と考えら得ている活性化した白血球を吸着、除去する治療です。1回の活動期につき10回を限度に行います。治療は1回あたり60-90分間血液を連続的に採取、返血するため拘束時間が長いのですが、感染症の増悪などのリスクが少ないのがメリットです。

潰瘍性大腸炎の皆さんへ

知っておきたい治療に必要な基礎知識 詳しくはこちら

外科治療

内科治療に無効、難治例、副作用により内科治療が困難な方、あるいは大腸穿孔、大量出血、中毒性巨大結腸症など腸管合併症を期待した方が外科治療の適応となります。

患者さんに一言

潰瘍性大腸炎は原因不明で完治される治療法は確立されていませんが、適切な治療を行えば患者さんの命に関わることはなく、普通の日常生活も送れる病気でもあります。若い患者さんが多いため血便などは軽く見てしまいがちですが、早期に診断をして治療を開始しましょう。

大腸ポリープ

ポリープとは本来、粘膜から突出しイボのように盛り上がってできたコブのことです。しかし一般的にはその中でも粘膜面に変化がない「粘膜下腫瘍」を除く、粘膜面に変化があるものを「ポリープ」を呼びます。

大腸のポリープは胃のポリープと異なり、多くのものが腫瘍性のものでがん化する可能性を持っています。しかも大腸がんの大部分は大腸ポリープを元としていると言われており、ポリープを切除すれば大腸がんのリスクは抑えられるデータもあります。しかし、ほとんどのものが無症状であり、検査を受けることが唯一の発見方法です。40歳くらいから徐々に大腸がんの頻度が多くなるため、早めの検査をお勧めいたします。

大腸ポリープの種類

腺腫性ポリープ(約80%)

がん

大腸がんのことです。ポリープのように盛り上がった形をしている場合には腺腫に合併しているものも多く、内視鏡で切除後、病理検査でわかることもよくあります。その結果、完全に切除されていることが多いのですが、追加の手術等が必要な場合もあります。最近は拡大内視鏡を使用するため手術が必要な場合は事前に診断できることが多くなっています。

腺腫

大腸ポリープの中で最も頻度の高い野々です。低異形度から高異形度まであり、高異形度の方ががんに近い状態です。ポリープが大きければ大きいほどがんが併存しており、

なりやすい大きいほどがん化するリスクは高くなります。5mm以下の腺腫に癌がある可能性は1%以下ですが、20mmを超えるものになると30%以上に癌が併存していると言われています。腺腫は広い意味で全癌病変とも考えられるため、今までは5mm以下のポリープは原則経過観察となっていましたが、2020年に改定された大腸ポリープガイドラインでは5mm以下のポリープについても切除を弱く推奨すると変更されています。

非腺腫性ポリープ

炎症性ポリープ 炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)など、腸に強い炎症があるときにできるポリープです。

過形成性ポリープ

5mm以下の平坦なポリープで、直腸にできることが多いポリープです。盲腸から右側結腸には大腸カメラの時には判別が付きにくい鋸歯状腺腫(SSA/P)という眼科の可能性があるポリープもあり注意が必要です。

過誤腫性ポリープ

若年性ポリープ、Peutz-Jeghers型ポリープなどがあります。 若年性ポリープでは、茎を持ったポリープのことが多く、出血することがあります。、Peutz-Jeghers型ポリープに関しては遺伝性のポリープで、唇、口の中、指先などに色素斑を伴います。

原因

はっきりとした原因はわかっていませんが、主に遺伝子の異常と言われています。ただし、遺伝子の異常だけでポリープができるわけではありません。年齢、家族歴、生活の欧米化に伴う動物性タンパク質や脂肪分の摂りすぎ、肥満、喫煙、飲酒、運動不足などが遺伝子異常に加わることでポリープができると考えられています。腺腫性ポリポーシスである家族性大腸腺腫症では遺伝子異常によるもので若い時から100個以上のポリープが発生します。

症状

ほとんどの場合無症状です。ポリープが大きく、直腸などお尻に近い部分にできた場合には出血する場合があります。無症状のため大腸がん検診などで大腸カメラを受けた時にたまたま見つかる場合がほとんどです。

検査

大腸カメラ検査(大腸内視鏡検査)

肛門から内視鏡を挿入し、大腸全体を観察できる検査です。ポリープが見つかった時には同時に細胞の検査や切除が行える検査です(形や大きさによっては入院が必要と判断することもあり、日帰り手術ができない場合もあります)。腺腫性の大腸ポリープの場合、時間経過とともに一部ががん化するケースもあり早期の切除が望ましいです。腺腫以外のポリープや、小さくても進行した癌であることもあるため当院では拡大内視鏡や、特殊光を使用し病変を詳しく観察、診断し治療につなげます。

注腸検査

バリウムを使った検査ですが、胃の検査と違い、肛門から造影剤(バリウム)と空気を入れてレントゲンを使いながら検査を行います。小さなポリープや早期がんなど表面の変化が少ないものはなかなか見つかりにくい、生検、切除ができないという弱点もありますが、大きい病変では大腸のどの部分にあるかがはっきりわかるという強みもあります。注腸検査で異常を言われた場合には大腸カメラで精密検査することが一般的です。

大腸CT検査(CTコロのグラフィ)

大腸に炭酸ガスを入れて大腸を膨らませた状態でCTを撮影し、3次元画像を作って大腸の病気を診断します。大腸内視鏡検査や注腸検査に類似した画像を作り出すこともできます。精度の高い検査にするため、大腸CT検査でも他の大腸検査と同様に下剤が必要になります。

治療

ポリペクトミー ポリープの茎に金属の輪(スネア)をかけて切り取る方法です。今までは10mm以下のポリープでも内視鏡的粘膜切除術(EMR)で切除していましたが、最近ではほとんどのケースでコールドスネアポリペクトミー(CSP)での治療を行っています。CSPは高周波電流を使わないため出血や穿孔の危険性が少ないことがメリットです。

内視鏡的粘膜切除術(EMR) 食塩水をポリープの下に注射し、スネア(金属の輪)をかけて高周波電流で焼いて切り取る方法です。20mm以下のリンパ節転移のない早期がんなどが適応です。

内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)

内視鏡の先端から高周波ナイフを使って病変を削ぎ落としていく手術です。リンパ節転移のない早期がんなどが適応です。EMRに比べ、部位、大きさなどに関わらず治療できる利点があります。

患者さんに一言

大腸がんの80%程度は大腸ポリープから発生すると考えられています。つまりポリープを切除することで多くの大腸がんの発生も予防が可能です。大腸がんは40歳台から増え始め、年齢を追うごとに罹患率が高まります。症状がある方、大腸がん検診で異常があった方はもちろん、症状がなくても40歳以上の方は大腸カメラをお勧めします。

胃潰瘍/十二指腸潰瘍

胃や十二指腸の粘膜に炎症が起こり、深い傷になりえぐれてしまった状態です。主な原因はピロリ菌の感染であり、その他、解熱鎮痛薬、ストレス、感染などあります。胃潰瘍/十二指腸潰瘍が進むと穿孔(穴が開くこと)、出血などが起こります。現在では胃酸を抑える薬の開発や、主な原因であるピロリ菌も治療が進んでいるため少なくなっているものの腰痛、関節痛に対する非ステロイド性鎮痛薬(NSAIDs)の長期投与による症状が少ない潰瘍や、心臓のステント治療後や心房細動に対する抗血栓療法、抗凝固療法などによる潰瘍からの出血などが問題となっています。

リスク因子

- 胃潰瘍/十二指腸潰瘍になりやすい方にはリスク因子が存在します。非ステロイド性鎮痛薬(NSAIDs)は整形外科で痛み止めとしての処方に加えて、心臓疾患や脳梗塞後の抗血小板薬として少量長期投与が行われるため注意が必要です。

- ピロリ菌に現在感染している

- 胃潰瘍/十二指腸潰瘍になったことがある

- 解熱鎮痛薬を長期間服用している

- ストレスが多い

- 喫煙している、飲酒量が多い

症状

最も多いのはみぞおちの痛みです。胃潰瘍の場合は食後、十二指腸潰瘍では空腹時の症状が強いことが多いです。食欲不振、吐き気、体重減少の他、胸焼け、呑酸など逆流性食道炎のような症状もあります。また、潰瘍が深い場合には穴が空いてしまい腹膜炎で急激な強い腹痛や、潰瘍からの出血による吐血、タール便(真っ黒な便)があることもあります。このような場合は緊急の内視鏡治療や、外科治療が必要なこともあります。

検査

胃カメラ検査

食事を中止していただき、胃の中を空っぽにして、鼻、口から細い内視鏡を入れて食道から十二指腸にかけて観察します。まず、出血の有無を確認するため胃のなかに溜まっている液体が赤かったり、黒かったりしないか確認します。その後胃全体をくまなく確認します。胃潰瘍と胃がんの鑑別のため生検(細胞の検査)を行います(出血のリスクを考えた上で)。ピロリ菌の感染がわからない場合は同時に確認を行います。

胃部レントゲン検査

お馴染みのバリウム検査です。造影剤(バリウム)を飲み、上腹部にレントゲンを照射し、食道から胃、十二指腸まで観察します。潰瘍が小さい場合は見つかりにくいという弱点もありますが、胃の部位がはっきりわかるという強みもあります。生検での最終診断ができないため、検診で異常を言われた場合には胃カメラで精密検査することが一般的です。

治療

穿孔、出血がある場合には入院、手術(多くの場合内視鏡治療)が必要ですが、ほとんどの場合は内服治療となります。

ピロリ菌に感染している方が多いため、感染の有無を検査します。陽性の場合は1週間抗生物質などを内服し、菌を無くしてしまう治療をします。

生活習慣については、アルコール、タバコ、食べ過ぎ、消化の悪い食事などを避け、規則正しい生活をお勧めします。

患者さんに一言

胃潰瘍/十二指腸潰瘍は酸分泌抑制剤の開発により手術することはほぼなくなりました。しかしながら、市販されている酸分泌抑制剤を飲むことで症状が治ってしまうことにより発見が遅れてしまうこともあるため、胃の不調があればやはり胃カメラなどでしっかり確認することをお勧めします。また、胃潰瘍/十二指腸潰瘍の原因となる非ステロイド性鎮痛薬(NSAIDs)は痛み止めとしてだけでなく、抗血小板薬として循環器科、神経内科、脳外科などでもよく使用されており、特に高齢者はピロリ菌の感染率が高く、潰瘍になっても症状が少ないため注意が必要です。